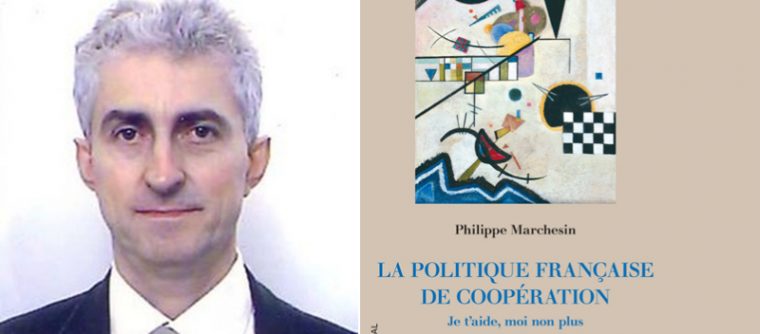

Maître de conférences en Sciences politiques à l’Université Paris 1, spécialiste des questions de coopération, Philippe Marchesin est un fin connaisseur de l’Aide française au développement. Il explique ici les ressorts de cette politique à travers une grande enquête de terrain.

Vous publiez La politique française de coopération. Je t’aide, moi non plus (L’Harmattan). Comment avez-vous amassé une telle somme d’informations et de rencontres et comment avez-vous ordonné toutes ces données ?

Ce travail m’a mobilisé une dizaine d’années. Il consiste à remettre en cause deux lieux communs concernant l’aide.

Le premier est centré sur ce que l’on peut appeler « la schizophrénie de l’Aide publique au développement ». C’est-à-dire le fait que dans tous les grands textes de l’APD, les lois de 2014 ou celle qui vient d’être promulguée, les conclusions du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement), les rapports du ministère de l’Économie ou des Affaires étrangères, on fait état de solidarité et d’influence.

En réalité, on a surtout affaire à de l’intérêt, ce qui est d’ailleurs évident et connu. Chaque État recherche son intérêt ! Mais cela est masqué, en matière d’APD, par un discours sur la solidarité. La schizophrénie est si présente qu’on la retrouve dans l’intitulé même de la politique publique de coopération : l’Aide publique au développement « de la France » n’est pas du tout la même chose que l’aide publique au « développement de la France ».

Un second lieu commun concerne la définition de l’APD qui est centrée sur l’idée de flux unidirectionnel. Toutes les définitions de l’aide se ramènent à un transfert d’un point A vers un point B, ce qui n’est pas faux mais incomplet. Dans mon travail, j’essaie de montrer qu’il s’agit en réalité d’un échange où chacun va trouver son compte, le partenaire le plus puissant retirant tout de même davantage son épingle du jeu.

Et c’est surtout sur la méthode que j’ai voulu innover, en essayant d’apporter la preuve de mes deux hypothèses. J’ai beaucoup travaillé aux archives et obtenu notamment l’accès au fonds présidentiel Valéry Giscard d’Estaing, bien que l’ancien président ait refusé de me communiquer les cartons sur la République centrafricaine. Allez savoir pourquoi !

D’autre part, avec mes étudiants, nous avons réuni plus de mille entretiens. J’ai ainsi utilisé ces sources premières qui donnent accès au « parler vrai » de l’administration. L’originalité de ce travail au fond est qu’il donne directement la parole, sous couvert d’anonymat, aux responsables de l’aide. Ainsi, l’analyse critique de l’aide vient de la bouche même de ceux qui pratiquent cette aide.

Vous dites que la politique d’Aide au développement, c’est d’abord la lutte contre la pauvreté. Aujourd’hui, qu’est-ce qui justifie le fait qu’on s’en écarte et que l’on connaît les dérives que vous dénoncez ?

On retrouve cet élément dans toute la chaîne de décision de l’APD. Ceci commence par le président de la République qui donne l’« impulsion », selon le terme utilisé par plusieurs présidents, en matière de politique de coopération. Lorsque l’on étudie les déclarations des huit chefs d’État de la Ve République, le souci de l’intérêt saute aux yeux.

Celui que l’on a qualifié de « Père de la coopération », le général de Gaulle a ainsi déclaré : « Tous les pays sous-développés qui hier dépendaient de nous et qui sont aujourd’hui nos amis préférés demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n’en vaut pas la peine ? »

Lors d’une autre occasion, il a affirmé : « Cet argent que nous donnons pour l’aide aux pays sous-développés n’est de l’argent perdu à aucun point de vue. Je considère même que c’est un très bon placement. » Un jour, François Mitterrand a confié : « Le véritable ministre de la Coopération, c’est le PDG d’Elf ! »

Par la suite, les autres présidents ont très régulièrement affiché la volonté d’influence qui s’exprime avant tout depuis une dizaine d’années par la diplomatie économique, cette manière d’assurer en quelque sorte un retour de l’aide vers les entreprises françaises.

Le deuxième étage de la décision, ce sont les ministères. Chacun a sa logique propre. La logique du ministère des Affaires étrangères repose sur l’influence. Celle du ministère de l’Économie est à la fois une logique d’économie au sens où j’économise (c’est celle de la direction du Budget) et de retour sur investissement (celle de la direction générale du Trésor). Les ministères techniques essaient chacun d’avancer leurs pions.

Mais alors, qui représente la logique de solidarité ? Le seul ministère où on aurait pu la trouver, celui de la Coopération ou Développement, a disparu corps et biens. On peut donc légitimement se demander qui défend la logique de solidarité. Institutionnellement, personne ! On pourrait peut-être répondre que c’est l’AFD (Agence française de développement) mais elle est phagocytée par ses deux puissantes tutelles, les ministères des Affaires étrangères et de l’Économie.

Justement, pourquoi l’AFD incarne-t-elle, selon vous, la politique de développement ? Est-elle un acteur à l’origine du discours et du pouvoir d’influence français ?

L’AFD est une banque qui fait très bien son travail, à savoir attribuer des prêts. Elle le fait si bien qu’elle est chaque année bénéficiaire. Une précision d’ordre sémantique est d’ailleurs ici utile : c’est au moment où son activité bancaire s’est affirmée tout particulièrement que cette institution a abandonné le titre de « Caisse » qu’elle avait depuis son origine pour adopter celui d’« Agence »…

Le problème de l’AFD est qu’elle est loin d’être la mieux placée pour attribuer des dons. Or la lutte contre la pauvreté – qui est la mission première de l’aide au développement –, passe par les dons.

Justement, quel est le ratio entre dons et prêts dans le cadre de l’AFD ?

La montée en puissance de l’Agence est concomitante à la forte augmentation des prêts. Déjà, en 2011, la Cour des comptes relevait que les prêts correspondaient à 84% de son activité en 2011. En 2018, l’AFD a engagé 9 milliards d’euros de prêts, 83% de ses engagements.

Pour préciser encore l’évolution vers cette diplomatie économique, peut-on définir les frontières entre tous les outils dont dispose la France et où placer la coopération ?

La diplomatie économique est la nouvelle doctrine du ministère des Affaires étrangères. Mise en place par Laurent Fabius en 2013, elle est devenue hégémonique. Ce qui est préoccupant, c’est que cette diplomatie économique se décline dans tous les secteurs.

On a ainsi affaire à la diplomatie culturelle, la diplomatie sanitaire, la diplomatie scientifique… J’ai même découvert récemment des références à la diplomatie sportive et à la diplomatie numérique ! Le problème est que si l’on se penche sur la définition du mot diplomatie, on s’aperçoit qu’il n’y a pas de place pour la solidarité. La diplomatie, c’est la défense de l’intérêt, point à la ligne.

Cette politique doit être incarnée dans une réalité. Dans ce contexte, comment placez-vous l’Afrique et sa relation avec la France ? Comment voyez-vous cette coopération et se trouve-t-on aujourd’hui dans un rapport biaisé avec cette Afrique dont on se réclame en permanence ?

Voyez que les statistiques de l’APD française montrent un glissement constant vers les pays émergents, notamment hors Afrique. Les rapports des pairs du Comité d’aide au développement de l’OCDE montrent qu’en une vingtaine d’années, de 2000 à aujourd’hui, les dix principaux bénéficiaires sont de moins en moins des pays pauvres figurant parmi les pays les moins avancés. Il y a là clairement une régression.

Concernant tout particulièrement l’Afrique, il faut noter la tendance à se tourner vers l’Afrique « utile », à savoir la plus riche et la plus prometteuse. Or, encore une fois, la mission première de l’APD est la lutte contre la pauvreté, voire, comme cela est affirmé dans certains rapports de la coopération française, la pauvreté extrême.

Dans un monde extrêmement concurrentiel au plan géopolitique où chacun tente de faire du soft power, d’influencer et d’imposer, faut-il rester inerte sans faire évoluer les concepts et les pratiques autour du développement ?

Tous les pays utilisent l’aide pour, en réalité, faire du commerce. Ce n’est pas nouveau et cela a tendance à augmenter. Pourquoi pas ? Mais il convient alors de le dire clairement. Il vaut beaucoup mieux dans ce cas être clair – ce que revendique notre Président – et consacrer, même une part beaucoup plus faible, à une aide réelle au développement qui irait cette fois vraiment à la lutte contre la pauvreté, notamment l’éducation de base et la santé primaire qui sont depuis toujours « les laissés pour compte » de la coopération.

On a envie d’élargir l’angle. Votre démarche est très utile si on la compare à d’autres acteurs comparables à l’AFD et autres éléments de la coopération économique. Comment analysez-vous cet effet miroir ?

Les autres pays qui « coopèrent » font la même chose. En somme, ils reprennent d’une main ce qu’ils donnent de l’autre. Le problème, qui existe depuis l’origine de l’aide, est que chacun pense que s’il ne fait pas comme les autres, il sera le dindon de la farce.

Alors que notre Président se veut original et imaginatif sur la scène internationale, qu’il prenne l’initiative ici aussi, dans la bonne direction, même avec peu de fonds pour commencer. Une aide vertueuse montrera qu’elle a des résultats en matière de développement.

Au-delà des 684 pages extrêmement riches de votre livre qui contiennent des éléments d’information de première main, où peut-on aller pour réformer ?

La loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales a été présentée comme un premier pas pour enclencher cette réforme. On met en avant une augmentation de l’APD : 0,55% en 2022, avec l’objectif de 0,7% on 2025.

À mon avis, c’est beaucoup moins un problème quantitatif que qualitatif. Dans mon travail, j’ai retrouvé des statistiques des années 1960 qui montrent que l’APD de la France a même dépassé les 1% du PNB ! Certes, une bonne partie de cette somme était destinée aux DOM-TOM ; il s’agissait, en d’autres termes, d’aide de la France à la France. Il vaut mieux, me semble-t-il, commencer avec peu mais comme il faut. Les résultats pourront se vérifier rapidement.

Vous avez passé en revue les huit présidents français à travers cette politique. Aujourd’hui, comment caractérisez-vous l’ère Macron ?

Concernant Emanuel Macron, je reprendrai volontiers ce que le professeur Bertrand Badie a répondu à la question de savoir comment il noterait l’étudiant Macron : il lui donnerait 18/20 en dissertation mais moins de la moyenne en travaux dirigés ! Les discours d’Emmanuel Macron sont encourageants. Relisez le discours de Ouagadougou ou ses diverses interventions sur la question de l’aide. Il mentionne régulièrement la nécessité d’être proche du terrain et des besoins des populations.

Le problème est qu’en même temps, il défend la diplomatie économique et laisse les mains libres à son administration qui se préoccupe avant tout du meilleur retour possible de l’aide pour la France. Pour paraphraser un slogan publicitaire, il faut, en matière d’aide, plus que jamais se soucier de la « logistique du dernier kilomètre », ce qui correspond, pour reprendre le titre du livre écrit il y a quelques années par Emmanuel Macron, à une vraie « Révolution » !

(Source:Le magazine de l’Afrique)